안녕하세요 구독자님.

구독자님은 지난번 뉴스레터로 남들보다 넓은 삶의 범위를 갖고 싶다면 언어를 배워야 함을 이해하셨습니다. 이번 Vezaki 뉴스레터는 그러면 어떻게 해야 효율적이고 빠르게 언어를 습득할 수 있는지 알아보고자 합니다.

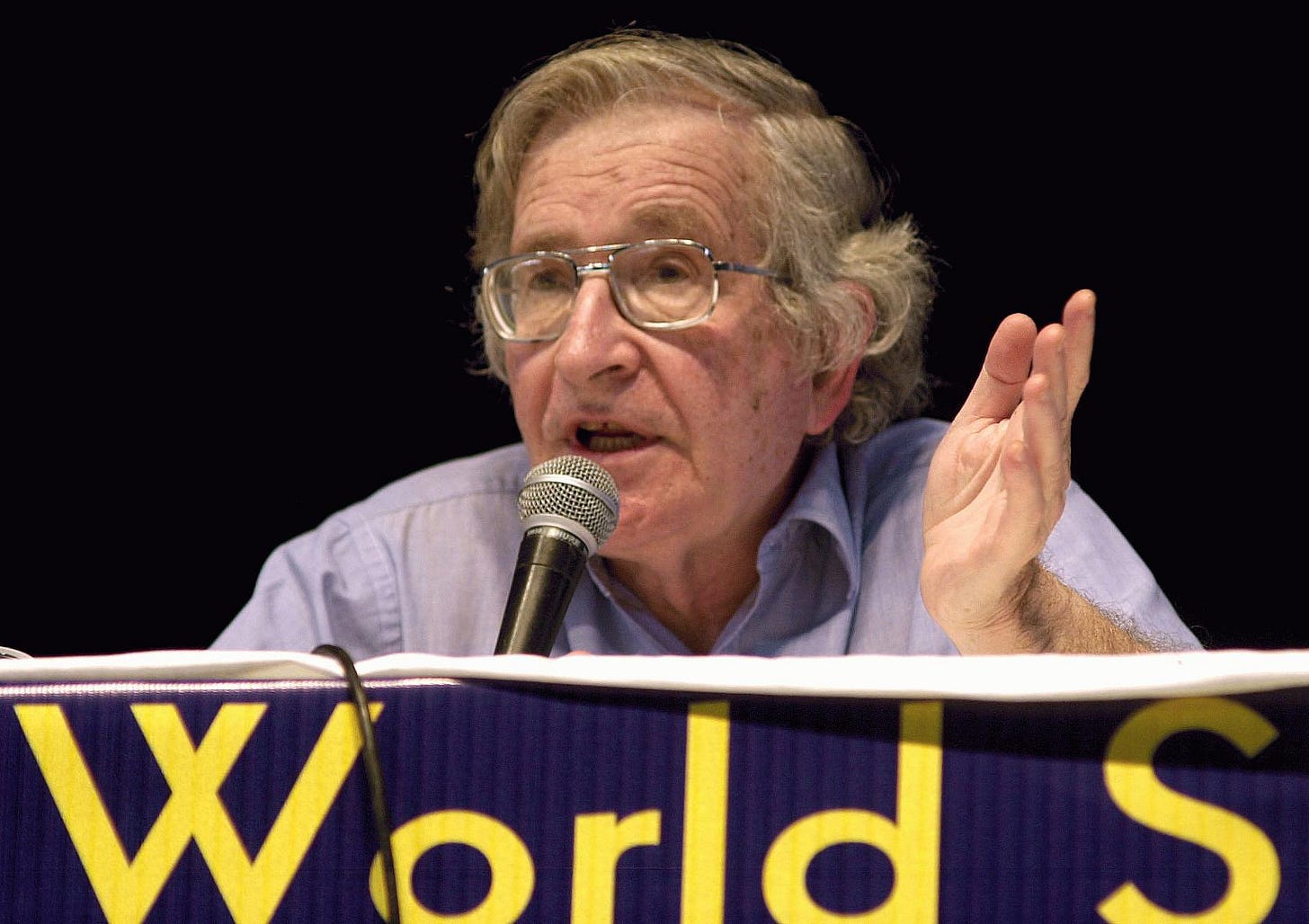

본 내용은 외국어 학습 분야의 세계적 석학으로 알려진 크라센 박사님의 이론을 중심으로 소개됩니다.

글이 길어 1편, 2편(16일 목요일 예정)으로 나누어 전달해 드릴 예정인데요. 그리 어려운 내용은 아니니 부담 없이 읽으실 수 있습니다.

그럼, 천천히 가보시죠!

Vezaki 구독자님은 이 글을 통해

크라센 박사의 Input Hypothesis, Affective Filter Hypothesis, Monitor Hypothesis을 이해할 수 있습니다.

위 가설을 통해 언어 습득의 메커니즘이 무엇인지 이해할 수 있습니다.

언어 습득의 가장 효율적인 방법을 알 수 있습니다.

크라센 박사는 누구인가요?

Dr. Stephen Krashen은 언어학자이자 교육자로서 언어학과 언어 습득 분야에 중요한 기여를 한 인물입니다. 주로 제2언어 습득과 언어 학습에 대한 이론, 특히 Input Hypothesis와 Affective Filter Hypothesis로 유명합니다. 다음은 이번 Vezaki 뉴스레터에서 소개될 크라센 박사의 이론들입니다.

Input Hypothesis(입력 가설):

크라센 박사의 가장 영향력 있는 이론 중 하나인 입력 가설입니다. 이 이론은 언어 학습자가 현재 수준보다 약간 높은 난이도의 이해 가능한 입력에 노출될 때 언어를 가장 효과적으로 습득한다고 주장합니다.

Affective Filter Hypothesis(정서적 필터 가설):

크라센 박사의 정서적 필터 가설은 학습자의 감정적 상태(자존감), 동기부여 및 불안 수준이 언어 습득에 결정적인 역할을 한다고 주장합니다. "감정적 필터"가 낮을 경우(학습자가 편안하고 동기 부여되어 있으며 불안하지 않은 경우), 언어를 성공적으로 습득할 가능성이 높아집니다.

Monitor Hypothesis(모니터 가설):

크라센 박사는 의식적 학습과 무의식적 언어 습득 사이의 관계를 설명하는 모니터 가설을 제안했습니다. 이 가설에 따르면 의식적 학습은 언어 출력을 교정하고 편집하는 데만 사용되며 언어 습득의 주요 원동력은 아닙니다.

다시 정리하면

약간 난이도가 있고 이해 가능한 인풋에 노출될 때,

자존감이 높고, 불안감이 낮은 상태일 때,

언어 습득이 효과적으로 진행된다는 것을 알았습니다. 더불어

학습은 언어 습득의 주요 원동력이 아니라는 것

을 이해했습니다.

1번은 이해가 되지만 나머지는 생소하네요. 그럼 크라센 박사님는 왜 이렇게 주장하는 지, 한 번 알아보시죠.

언어 습득의 메커니즘

우리가 무언가를 이해할 때, 여기서 무언가를 입력(인풋)이라고 부릅니다. 이해할 수 있는 메시지를 받는다는 건, 이해할 수 있는 인풋을 받는다는 것이죠(Input Hypothesis(입력 가설)). 인풋을 이해하도록 돕는 것들에는 그림, 배경지식, 사물 등이 있습니다.

우리가 흔히 착각하는 게 있는데요. 외국어로 말하기를 해야 외국어를 습득하고 있다고 생각하는 것입니다. 말을 시작할 때가 언어를 습득하기 시작하는 때가 아닙니다. 말을 하지 않아도 언어는 충분히 습득하고 있어요. 따라서 우리는 말하기에 집중하는 것이 아니라, 이 인풋에 집중해야 합니다.

촘스키의 이론에 따르면 언어를 습득하는데 연관된 뇌 부위(LAD: Language Acquisition Device)가 따로 있다고 합니다. 우리의 목표는 이 인풋을 여기에 넣는 것이에요.

여기서 (위에 등장한) 크라센 박사의 Affective Filter Hypothesis(정서적 필터 가설)는 같은 언어를 배워도 누구는 빠르고 누구는 느리게 배우는 이유를 설명합니다. 낮은 동기부여와 낮은 자존감, 높은 불안감을 가진 사람은 필터가 높아 인풋이 LAD에 들어가는 것을 방해하기 때문이죠.

자, 그럼 인풋을 어떻게 넣어야 할까요? 교과서 위주로 외국어 공부하면 될까요?

아니요! 크라센 박사는 오히려 공부하지 말라고 합니다.

언어는 공부하는 게 아니에요

크라센 박사는 언어는 공부로 배우기 어렵다고 말합니다. 먼저 언어를 가르치고 배우는 과정은 다음 두 가지 방법으로 이루어지고 있는데요.

스킬 학습

언어의 규칙과 단어의 의미 또는 철자를 학습하고, 규칙을 자동으로 사용할 수 있도록 연습하는 것

오류 교정

오류를 교정해 주면 학생이 규칙과 단어, 철자에 관한 지식을 수정하고 사용하는 것

크라센 박사는 여기에 함정이 있다고 말하는데요. 다음 내용과 이어집니다.

언어를 공부로 습득하기 어려운 3가지 이유

언어는 스킬 학습과 오류 교정으로 가르치기에는 너무 방대하고 복잡해요

성인의 어휘는 4만 ~ 15만 6,000개(영어 기준)로 추정되며 이는 습득해야 할 언어가 너무 방대할 뿐만 아니라 이 단어들도 사용자가 어떻게 사용하냐에 따라 복잡미묘한 의미를 내포하는 경우도 많습니다. 이걸 어느 세월에, 하나하나 따져가면서 배울까요?

복잡한 언어 규칙을 하나하나 배운다는 것은, 우리가 수영을 배울 때 손가락 관절 하나하나의 움직임을 배우려고 하는 것과 같은 것일 수 있어요.

직접 교수의 효과는 적거나 거의 없어요

직접 교수(Direct instruction, 학습자의 특성보다는 가르쳐야 할 내용에 초점을 맞추는 교수적 접근법. 한국의 일반적인 교육 방식)의 효과를 보여주는 연구가 있다 하더라도 직접 교수의 효과는 시간이 흐름에 따라 현저히 떨어집니다.

특히 직접 교수는 보통 반복 훈련과 연습으로 이루어지는데요. 직접 교수는 보통 시험으로 능력을 평가받는데, 이것은 이해가 아닌 암기를 통해 이루어지는 것이며 시간이 지나면 학습 능력이 현저히 떨어지고, 활용 능력 역시 현저히 낮은 교수법입니다.

읽고 쓰는 능력은 지도를 받지 않고도 발달될 수 있어요.

언어를 배우는 과정이 즐거워야 효과적이에요

몰입이란 어떠한 활동에 노력 없이 자연스럽고 깊게 빠져드는 상태에 이르는 것을 말합니다. 몰입을 통한 언어 습득은 불안감이 낮아지고 편안하게 이루어집니다(Affective Filter Hypothesis)

‘이해’ 라는 건 불안감이 적은 상황에서만 가능한 것인데, 직접 교수에서는 그렇게 되기 어렵습니다.

이렇게 크라센 박사는 언어를 공부로 배우지 말라고 합니다.

그러면,,, 어떻게 언어를 배우라는 말일까요?

가장 효율적인 인풋은 자발적인 읽기에요

크라센 박사는 가장 효과적인 인풋은 공부가 아닌, 자발적인 읽기(Free Voluntary Reading)라고 말합니다. 언어란 우리가 자연스레 익히는 습득(Acquisition)이지, 수학처럼 의도적으로 노력해 학습(Learning)하는 것이 아니라고 하는데요. 우리는 일상에서 대화하면서 익히거나, 즐거운 독서에 몰입할 때 언어를 배운다고 합니다. 따라서 크라센 박사는 몰입을 하기 위해 어려운 책이 아닌 흥미로운 책을 읽으라고 말합니다.

외국어 읽기를 하면 뭐가 좋은가요?

자율 독서는 어휘력 향상, 문법 시험, 쓰기, 말하기, 듣기 능력에도 모두 효과를 보였어요.

특히 연구 기간이 길수록 더 일관성 있는 긍정적인 결과를 보여주었는데요. 대부분의 방면에서 전통적 수업을 한 그룹보다 독해력, 쓰기, 문법 시험에서 훨씬 뛰어난 성적을 보였습니다.

Elley[1] 는 남아프리카에서 읽을거리가 부족한 환경을 대상으로 연구를 실시했다. 영어를 외국어로 배우는 학생들을 위해 흥미로운 책 60여 권과 6종의 책을 10여 권씩 교실에 비치해 두었고 실험 결과 책을 읽은 학생들이 비교 대상 학생들에 비해 읽기 테스트에서 월등한 점수를 보여주었고 매년 점수 격차가 커진다는 것을 알 수 있었다.

읽기는 사람을 똑똑하게 만들어 줍니다.

독서와 지능에 관한 다음의 실험이 있습니다.

Schafer, Anastasi[2] 는 고등학생을 대상으로 한 연구에서 창의성이 뛰어나다고 여겨지는 학생들은 평범한 학생들보다 책을 더 많이 읽는다는 것, 그리고 창의적이라고 생각되는 학생들은 연간 50권 이상의 책을 읽는다고 보고하였다.

Emery, 칙센트미하이(몰입 이론의 창시자)[3] 는 육체노동자 가정에서 자라 대학교수가 된 15명, 비슷한 환경에서 자라 육체노동자가 된 15명을 비교했을 때 전자의 경우가 어릴 때 매우 많은 문자에 노출되는 환경에서 자랐고 더 많은 책을 읽었다는 사실을 알 수 있었다.

그러면 단순히 외국어로 된 책을 읽기만 하면 될까요?

어떻게 해야 효율적으로 읽을 수 있을까요?

문법은 어떻게 하나요?

다음 호에서 이어집니다.

[1] Elley. 1998. Rasing literacy levels in third world countries: A method that works. Culver City, Calif: Language Education Associates.

[2] Schafer, C., and A. Anastasi. 1968. A biographical inventory for identifying creativity in adolescent boys. Journal of Applied Psychology 58: 42-48

[3] Emery, C., and M. Csikszentmihalyi. 1982. the socialization effects of cultural role models in ontogenetic development and upward mobility. Child Psychiatry and Human Development 12: 3-19